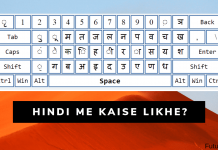

हिंदी में कैसे लिखा जाता है? हिंदी में कैसे लिखे? (पूरी जानकारी)

हिंदी कीबोर्ड और कुछ हिंदी टाइपिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके आप मोबाइल या लैपटॉप में हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी कीबोर्ड का इस्तेमाल...

मोबाइल का बैकअप कैसे लें? (फोटो, वीडियो और ऐप)

यदि आप अपने मोबाइल का बैकअप लेते हैं तो कभी भी आप अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। मोबाइल का बैकअप लेने के...

किसी भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर कैसे डालें?

किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने या इंस्टाल करने के लिए आपके पास एक डाटा केबल, स्मार्टफोन और एक लैपटॉप होना चाहिए। केवल...

WhatsApp पर Lock कैसे लगाएं? (1 मिनट में)

आपको आपके WhatsApp पर Lock लगाने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की आवश्यकता नहीं है। WhatsApp आपको एक ऐसा फीचर प्रदान करता...

मेरे मोबाइल में क्या खराबी है कैसे पता करे? (1 मिनट में)

आज के समय में मोबाइल हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और काफी Important गैजेट भी है। अब किसी गैजेट का हम लगातार इस्तेमाल करेंगे...

मेरी लोकेशन क्या है? अपना Live Location कैसे पता करे?

अपने लोकल एरिया के रास्ते के बारे में तो अधिकतर लोगों को जानकारी होती ही है, परंतु समस्या तब पैदा होती है, जब हम...

कंप्यूटर कैसे चलाते हैं? कंप्यूटर चलाना सीखें [With VIDEO]

कंप्यूटर चलाने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे की कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं,...

WiFi Hide कैसे करें या कैसे छुपाएँ? (स्टेप by स्टेप)

अपने WiFi नेटवर्क को Hide के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं। अब आप अपने WiFi हॉटस्पॉट की सेटिंग में जाकर...

कंप्यूटर या लैपटॉप की रेम (RAM) कैसे बढ़ाये?

कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। यदि आप बिना पैसे खर्च किए अपने कंप्यूटर की रैम को...

iPhone की Battery Health कैसे बढ़ाये? (6 कारगर तरीक़े)

कंपनी के द्वारा आई फोन की बैटरी का निर्माण करने के लिए लिथियम आयन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की जो...

![कंप्यूटर कैसे चलाते हैं? कंप्यूटर चलाना सीखें [With VIDEO]](https://www.futuretricks.org/wp-content/uploads/2019/08/computer-kaise-sikhe-218x150.png)